TASI: IL CENTESE TIPO!

Tasi, maschera del nostro carnevale, così come lo ha scoperto e raccontato il nostro Andrea Gilli

Tutti sappiamo su Tasi che fu adottato dai centesi, nei primi anni del ‘900, come maschera locale, Re e simbolo del nostro carnevale: lo apre, lo anima e lo chiude; egli rappresenta la coscienza di tutti noi suoi concittadini.

E’, in definitiva, il centese-tipo con, in più, la facoltà di parlare, sparlare e criticare su tutto quanto non gli va o su quanto potrebbe andare meglio.

Tasi non teme critiche essendo il critico per eccellenza e per volontà popolare.

Non sono noti i criteri della scelta ma si conoscono i nomi di altri soggetti, contemporanei al Tasini, che avrebbero potuto aspirare a tanta gloria. Si tratta di Pietro Cremonini detto “Ciccio” e di Mattia Malagodi detto “Borghetta”, le lepidezze dei quali rimasero note per molto tempo in Cento.

La leggenda, che in buona parte è poi storia, vuole che Tasi fosse un “rubicondo ortolano”, dedito agli scherzi, alla costruzione di carri mascherati, ed… al buon vino; ispirato ad una persona realmente esistita tale “Luigi Tasini”, uomo di bassa statura, senza particolari difetti, con capelli biondi tendenti al ricciuto, era un uomo semplice, ricco di “humor”, carico di umanità e di illuminata saggezza.

A Tasi nulla sfuggiva di quanto la comunità proponeva e faceva; era sempre all’erta per coglierne le “magagne” e per evidenziarle con bonarietà e, talvolta, con agrodolce ironia.

Si dice che parlasse tutte le lingue che la sua fantasia gli sapeva suggerire ma comunicava principalmente in italiano e solo raramente in dialetto, non avendo un modo pacato e composto di parlare, ma piuttosto artefatto e superbo, gesticolava e faceva smorfie e moine, dimenando il capo, stringendo gli occhi e intercalava nei suoi discorsi all’infinito la frase: “Bòja d’na galéna zópa”. Si è anche a conoscenza che vestisse con una eleganza tutta sua, abbinando in modo confusionale i colori dei capi indossati e per finire, che per le sue stramberie venne abbandonato dalla moglie, una guercia di nome Luigia che non gli aveva dato figli, e, rimasto solo, adottò una volpe che, legata ad una catena, portava a spasso per le vie della città.

Una ricerca condotta agli atti anagrafici del Comune di Cento e all’Archivio Parrocchiale di San Biagio di Cento e pubblicata parzialmente su, “E còme ògni àn a sòn felìz e cuntènt ad lèzer in piâza al mî testamènt” ci ha indicato la data di nascita del Luigi Tasini, egli nacque a Cento il 26 settembre del 1812 da Lorenzo e Angela Comellini.

Dallo Stato delle anime della Parrocchia di San Biagio relativo all’anno 1868, viene indicata la sua residenza in Via di Mezzo, nella casa di Biagio Cevolani, conosciuta come la “ca’ dàl gàt” una casa, pare, ospitante famiglie indigenti di fronte alla chiesa di San Filippo Neri dove, vedovo di Maria Masi, convive con Luigia Balboni e con Virginia Masi, di 25 anni, figlia della defunta moglie.

INCREDIBILE MA DOCUMENTATO QUINDI VERO

Luigi Tasini, vedovo di Maria Masi, abitò in via di Mezzo nella casa di un certo Biagio Cevolani in cui convisse con Luigia Balboni (more uxorio??) e con Virginia Masi di 25 anni figlia della defunta moglie.

La guercia Luigia quindi non fu mai sua moglie; si sposò con Maria Masi forse già madre o perlomeno già incinta da altro uomo?

Non riconobbe una figlia avuta?

Sono queste vicissitudini di vita che lo portarono a fare uso smodato di bevande alcooliche?

Non lo sapremo mai …

Cessò di vivere il 5 settembre 1889 pochi giorni prima del suo 77esimo compleanno.

Diversi personaggi centesi hanno nel tempo indossato i panni di Tasi.

IL PRIMO “Tasi” è stato Umberto Cavina detto “Piter”, a lui è seguito per molti anni Aroldo Dinelli seguito da Gaetano Grandi ed oggi ad indossarne i panni è Emilio Venturi.

Tradizione vuole che il rogo di un Tasi in cartapesta sia la fase conclusiva del carnevale; rito propiziatorio per eccellenza dove il Re del Carnevale rappresenta il capro espiatorio che con il suo sacrificio libera la comunità da tutti i mali.

Precede il rogo la lettura di un “testamento” con cui Tasi lascia i suoi averi ai personaggi, o a chiunque si sia reso un personaggio, più noti alla cittadinanza; con i lasciti permette al popolo di criticare i governanti, piuttosto che i potenti, piuttosto che le persone ben viste o conosciute della città” Dopo aver letto il suo testamento, Tasi deve morire sul rogo per rendersi spirito

e in quella condizione vigilare sui comportamenti della comunità per reincarnarsi l’anno successivo portando con sé un nuovo testamento incidendo, così, sul modo di essere e di comportarsi dei centesi.

PER QUANTO NE SO IO (e non ho pretesa di sapere l’esattezza dei significati), ogni suo lascito aveva un significato, un significato quasi sempre molto pungente; l’unica medaglia che Tasi lasciava era la citazione, nessuno è vero personaggio se Tasi non lo nomina.

Esempio, il cappello a cilindro lo lasciava solitamente ad una persona spocchiosa, chi ostenta una vanitosa importanza pur non essendo nessuno, in pratica dava statura, ma non quella fisica, a chi non l’aveva.

Il portafoglio lo lasciava a uno che non sa spendere, o che ha speso troppo, o che ha avuto dei grossi problemi finanziari.

I pantaloni, “al brègh” in dialetto centese, li lasciava solitamente ad una persona saccente, presuntuosa, a chi cioè millanta soluzioni per tutto e per tutti senza aver dato mai prova di una pur minima capacità.

La giacca indicava mancanza di stile, di educazione e rispetto, di inadeguatezza andava solitamente a chi, ricoprendo incarichi non sapeva presentarsi adeguatamente

La camicia andava ad un maisuda, cioè uno scansafatiche, un pigro, un indolente, un voglia di non far niente, un fannullone ma anche, e il più delle volte è stato così, ad uno il cui lavoro gli permette di stare per lungo tempo in piazza o al bar ad intrattenersi con amici e conoscenti.

Le scarpe, forse uno dei lasciti peggiori, andavano a chi nonostante l’impegno alla fine non concludeva niente di buono.

Tanti altri erano i lasciti che di anno in anno variavano come il fazzoletto, la cravatta o papillon, la penna stilografica, l’orologio ma questi erano moniti minori se non a volte veri riconoscimenti.

E per ultimo la volpe, la volpe che oltre ad essere il suo animale domestico, era la cosa a cui teneva di più nella sua vita, la lasciava a chi si era dimostrato nell’anno uno spilorcio, un avaro quindi spronava quel qualcuno a fare di più specie per la città.

Ogni testamento aveva significato solo per l’anno in cui veniva letto, non è possibile capirne le peculiarità in tempo diverso.

NOTA STORICA

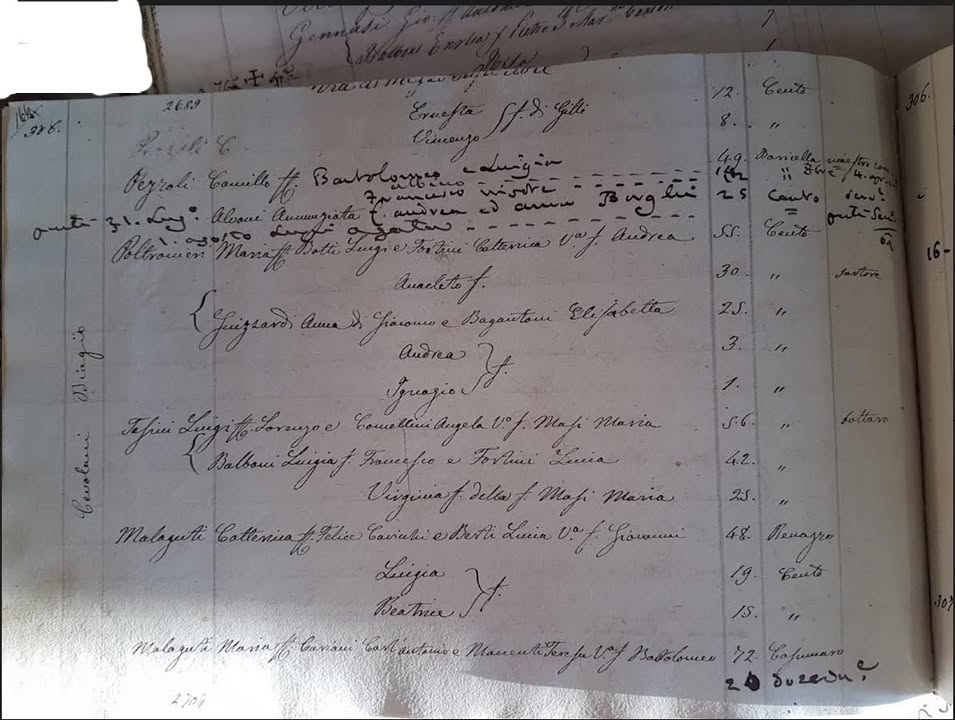

Archivio Parrocchiale di S. Biagio, Stato delle Anime anno 1868

al centro dell’immagine sulla sinistra dal basso all’alto leggiamo Cevolani Biagio (indica la proprietà dell’immobile)

Tasini Luigi di Lorenzo e Angela Comellini vedovo della fu Masi Maria di anni 56 nativo di Cento bottaro

sotto leggiamo Balboni Luigia di Francesco e Fortini Lucia di anni 42 nativa di Cento

e ancora sotto Virginia figlia della fu Masi Maria di 25 anni nativa di Cento